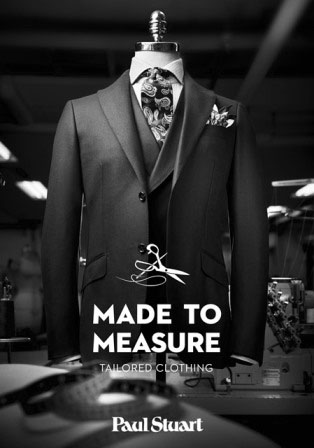

―――今日は川部さんにビスポークの楽しみについてお聞きしたいと思って伺いました。よろしくお願いします。まず、既製品とビスポークの大きな違いをお聞きしたいと思います。

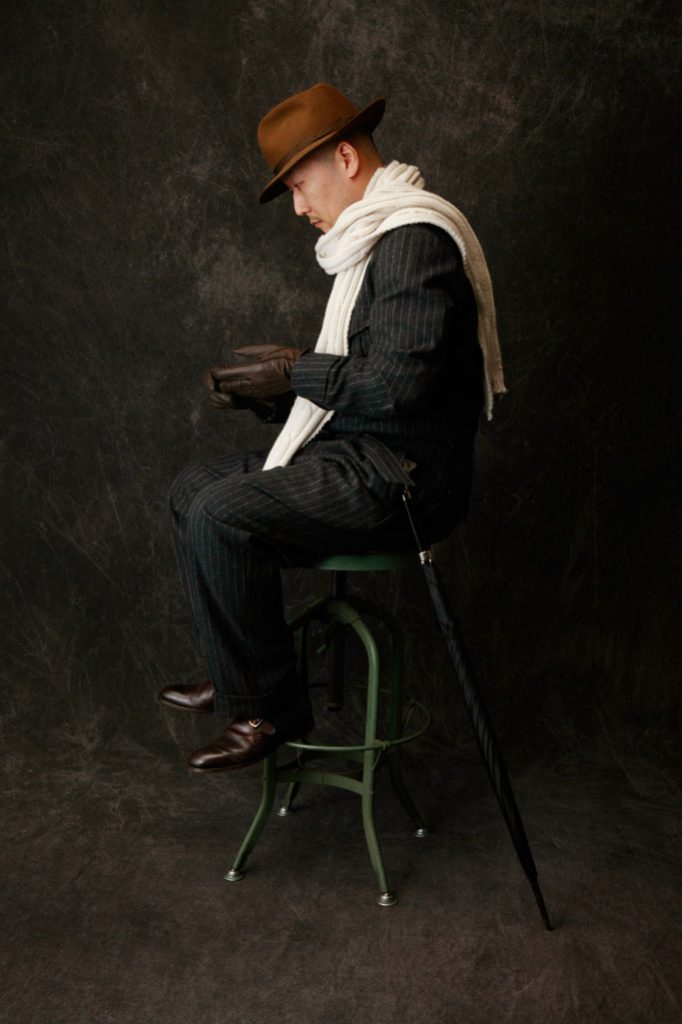

ビスポークの語源の由来は「be spoke(話し合いながら)」作り上げていくところがルーツなんですけども、それを注文服というカテゴリーで広く捉えると、ビスポークは当然その人のための1点モノですよね。(絵で言うところの)その人の良さを惹きだすための額縁みたいなものだと。ですから服が主役じゃなくて、それを纏うことによっての空気感とかですよね。そういったものをトータルして手に入れるっていうのが楽しみじゃないかと思います。こういうお店もそうですが、設えが割と入りづらい門構えっていう風に受け取られるのも敢えて(そうしていて)、本場にはそういうお店が多いので、それに倣うとそうなる。けど、1回越えてしまえば楽しめるし、自分の要望も相談して良いものが見つかるとは思いますけどね。

―――テーラードに目覚められたきっかけとなった原体験は?

たまたまなんですけど、テレビに映ってた渋谷にあったテーラーの連絡先だけメモしていたんです。それをそのままほったらかしていて、随分たってから部屋を片付けてたらそのメモが出てきて、それをきっかけに行ってみようかと覗いたのがはじまりです。そもそも、それ以前は背広がどうのこうのってのはあまり意識せず、たまたまそこで扱っていた服で背広に年代があるってことを知ったんです。それまでは無意識で、テレビ映画とかで見てた60年代・50年代の映画の中に出てくる背広っていうのは、格好はいいんだけど、街を歩いてると(当時とは)違うなというのは何となくは分かっていたんですね。ただ(その時代の服ってのは)どこが違うかが分からなくて、単純に60年代が好きだったので。後で分かったのが襟が細いだとか、ネクタイが細いだとか、裾幅が細いだとかっていうのは分かるんですけど。それがなんとなく(頭に)入ってたっていうのはありますね。

―――趣味をお仕事にされた経緯について

最初に行ったテーラーが老舗というか、戦後の日本が進駐軍あいてに洋服を作っていたという経緯があるお店で、コンテンポラリースーツ(細身のスーツ)とか黒人のジャズマンが着ているスーツだとか割と網羅していて、どっちかというとアメリカ系だったんですね。そこに出入りしている内に知り合った中にスタイリストさんがいて、その方がきっかけですね。そのテーラーにいた人とも意気投合して…今だから言えるんですけど、そこのお店で電車なくなったら泊めてもらったり、裁断台で寝ちゃったりとかですね。それでスタイリストさんが「こういう話があるんだけど…」っていうところがbatakで、「人がいないっていうから、もしかしたら川部ちゃん合うんじゃないの」っていう話と、そこが扱ってたスーツスタイルが60年代ズバリだったので、それで話をいただいたという感じですかね。

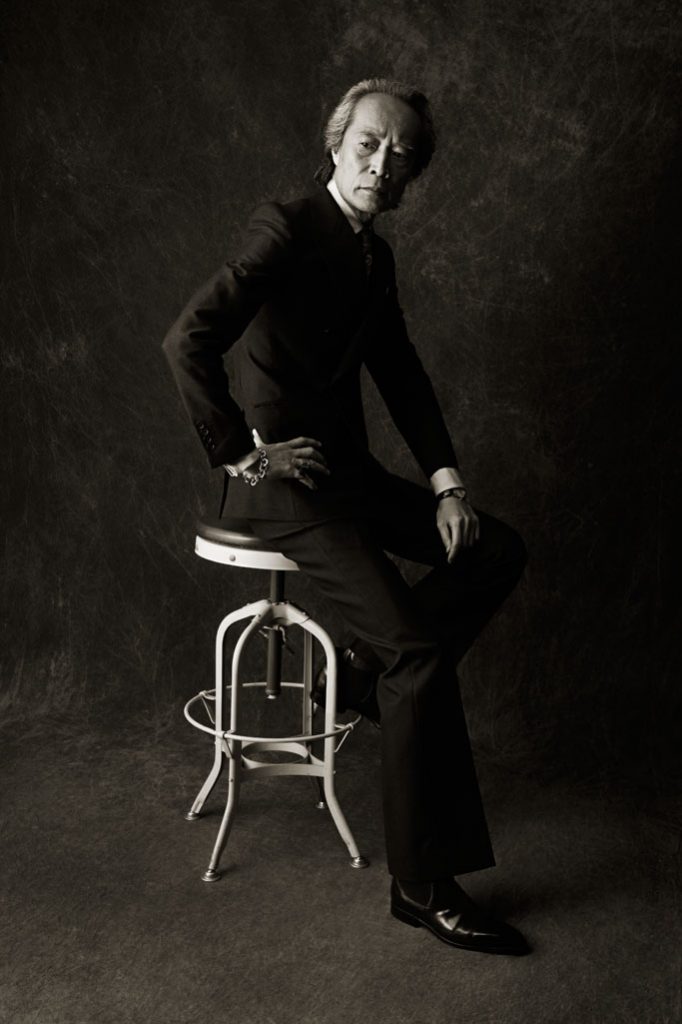

―――川部さんにとってのダンディズムとは?

イメージでいうとなんとなく日本語で言ったら「伊達男」とか。ここのお客さんでもよくこういう話をするんですけども、ちょっと意味は逸れるんですけど「傾奇者(かぶきもの)」ってあるじゃないですか? 良いところを抜き取るとそうなんですけど、悪いところだとただの無法者なので、そこまでいかないくらいのニュアンスかなっていう認識ですね。やっぱり海外では意味合いとして、ちょっとバカにされてる…とか、どうもそういうニュアンスがあると。あそこまで振りきるとすごいなと思いますけど、僕はとてもとても。。。

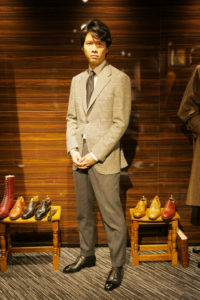

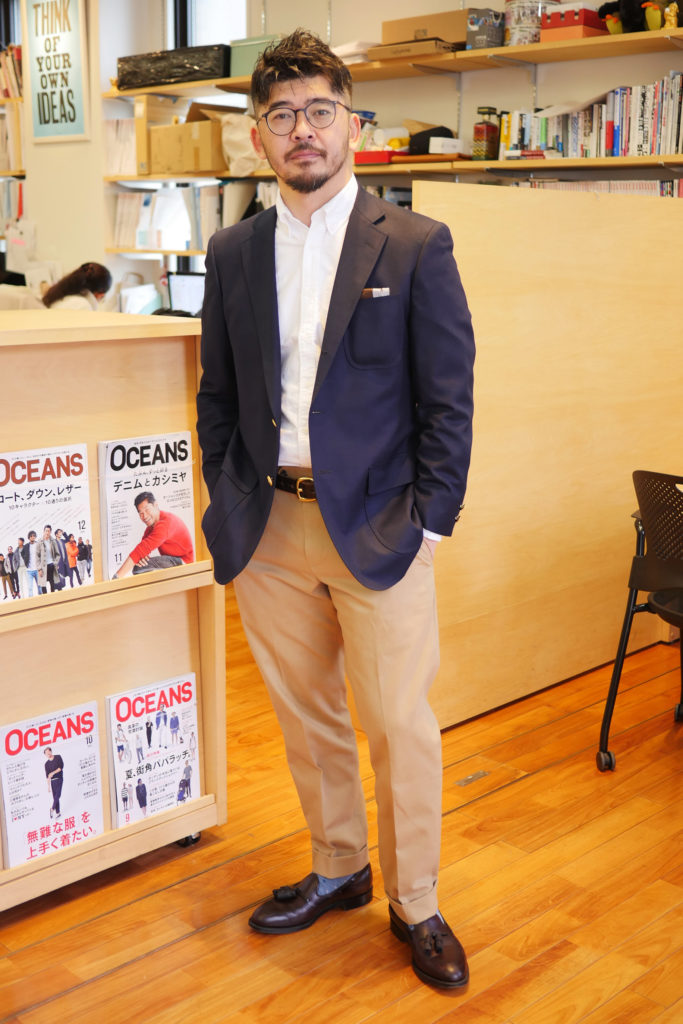

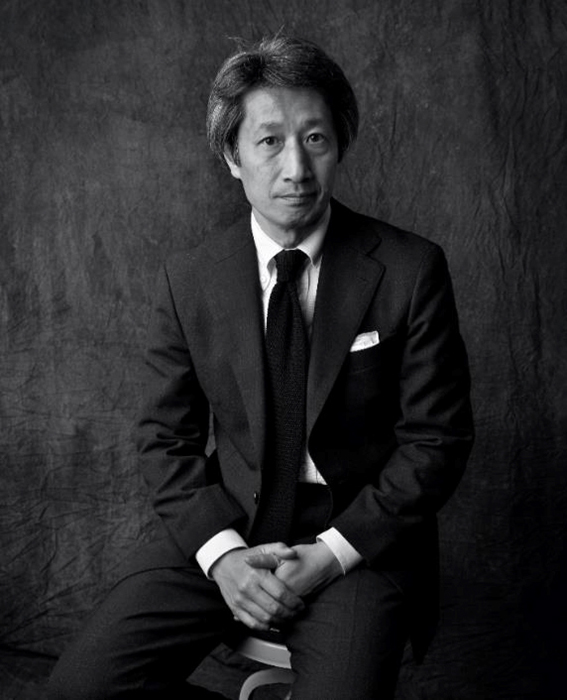

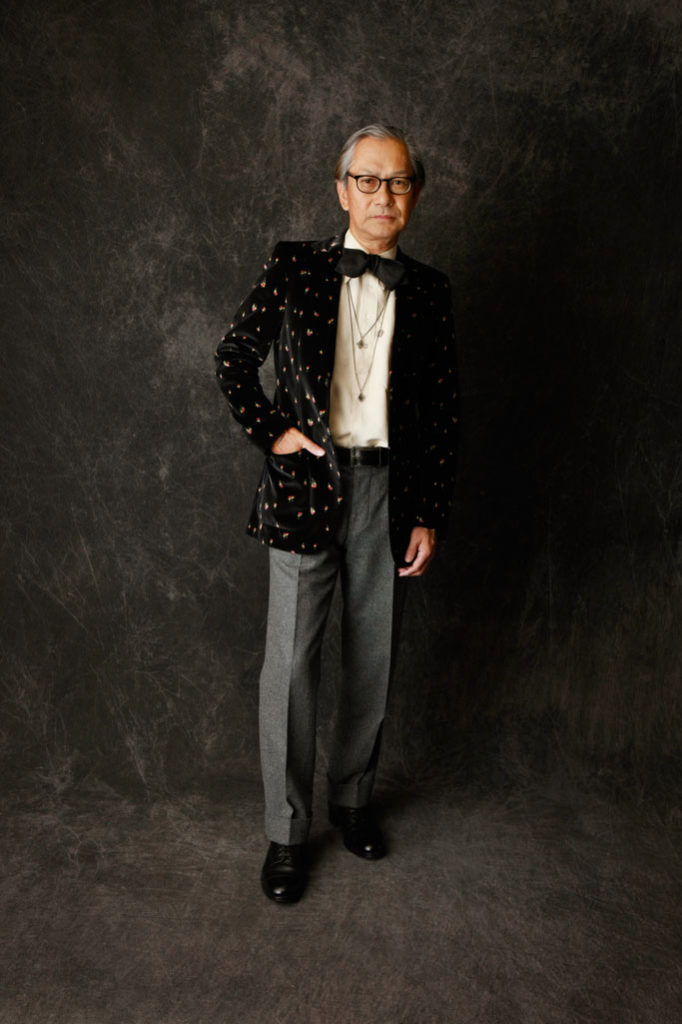

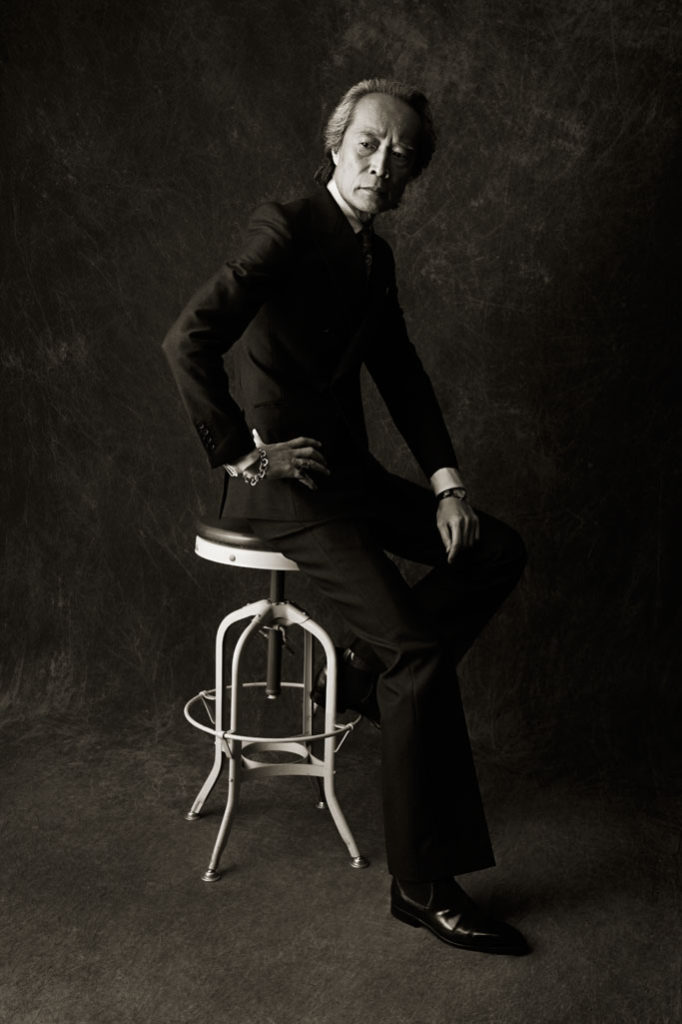

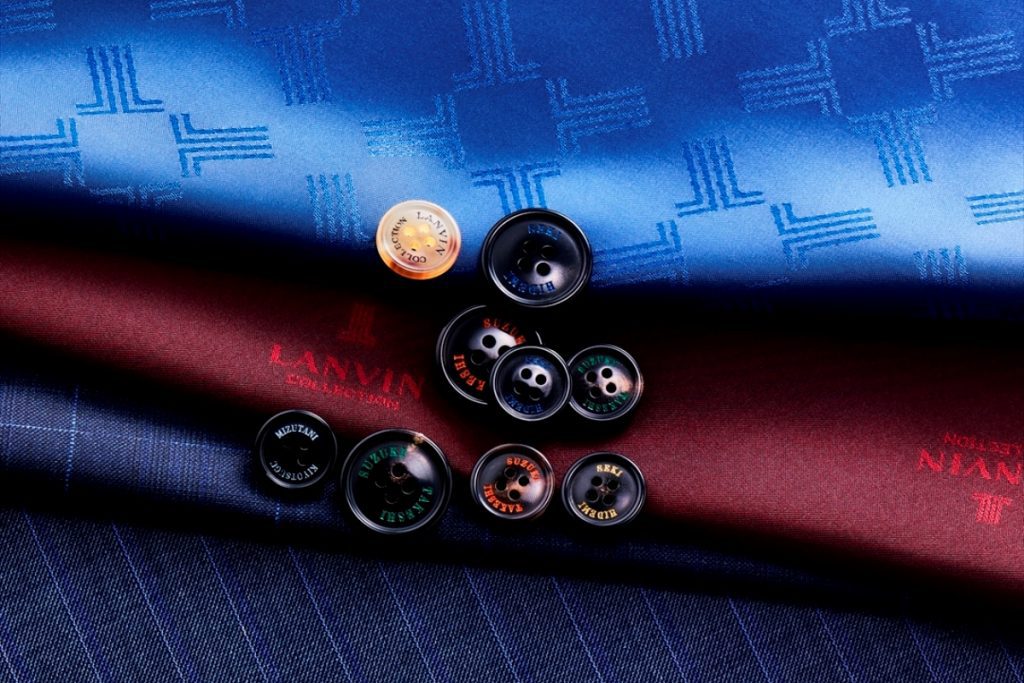

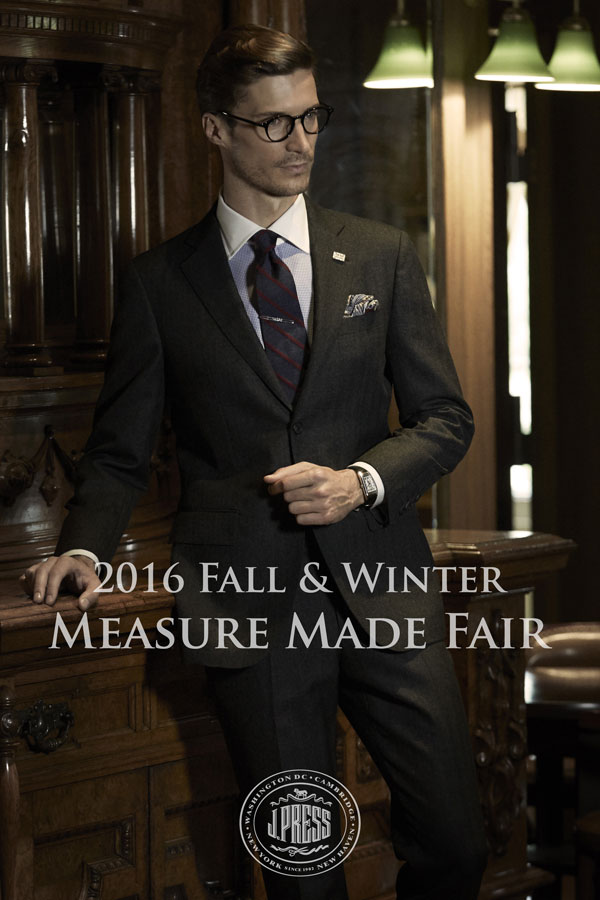

<スタイリング>

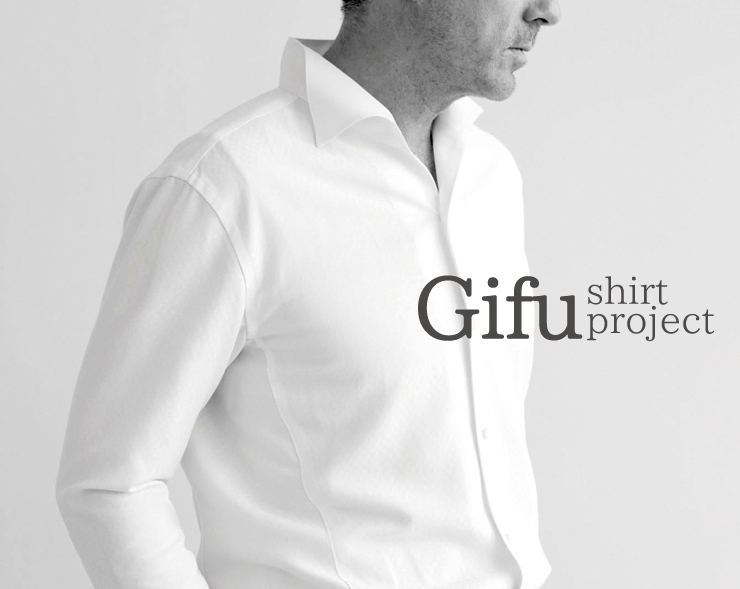

ジャケット / batak

シャツ / batak

ネクタイ / batak

チーフ / batak

時計 / GRUEN

カフス / お客様からのプレゼント(1点もの)

スラックス / batak

シューズ / Lloyd Footwear