河合――まず、長年ファッションに携わってきて、出版業界にいらっしゃった信朗さんの“ファッションの原点”についてお話聞かせていただけますか。

林―――僕の父は元々新聞社にいて、それから戦後すぐに設立された日米通信社っていう、主にアメリカのニュースを日本に伝える通信社でファッションと美術を担当していたんですよ。それでね、今の私の母と結婚したんです。母は洋裁が得意で、ちょっとしたデザインなんかもやっちゃうって人でね、僕の父親は自分の女房に「おまえ、こども服デザインしろ」と。そりゃあ、当時ですから夫のいうことは絶大ですよ。んで「はい」ってゴトゴトとやって、自分で縫って服を作って、それを僕に着せて新聞に出してたんですよ。だから僕は母親がデザインして縫った服を学校に着て行ってね、そうすると女の子からウケるわけ。それでそういう自分の着るものが人の、今の大人の言葉で言えば、気持ちや意識を変えるんだ。見る目を変えるんだということが分かったわけなんです。で、「あぁおもしろいなー」と思って、そういうおもしろいものがあるんだっていう意識が芽生えてきたわけですね。原点といえばね。

河合――ご自身のファッションや嗜好性、こういうことが素敵だなと思うものはありますか?

林―――僕自身はやっぱり自分の分際っていうかね、自分の“分”っていうものにそぐわないものは、やっぱり変だなって違和感を感じるんですよ。外見だけでなにかを語るっていう言葉があるけど、語るのはどうももう嫌なんだよね。だから自分の…まぁ、今の人がよく言う言葉だけど、身の丈の服装が好きだよ。だけど、ものすごく自分に合った、それを着ててまさに自分でいられるっていう、そういうスリーピーススーツをいまだに捜してる途中ですね。

河合――気取りもせず、自分でいられるスーツっていうことですよね。

林―――そういうこと!

河合――信朗さんが考える理想的な雑誌像とはどういうものでしょうか?

林―――これはむずかしいよ。雑誌に限らず、これだけファッションメディアっていうものが多様化して、とくに動画メディアがたくさん出てくるようになると、写真一枚の記事を見るよりも動いてる洋服を見た方がわかりやすかったりするわけなんだよね。ま、とは言え、紙の媒体・雑誌でなきゃできないことっていうのもあると思うんですよ。ファッションの雑誌だってそういうことがあるだろうと思うんですよ。雑誌でなければ見せられないビジュアル、読ませられない読みモノっていうのがね。

河合――紙でしか表現できない温かみとか、言ってしまえば本自体の存在感っていうかね。やっぱり、メディアはコンピューターですからあんまり感じないですしね…。では今後、日本でのテーラードスタイルはどうなっていくと思われますか?

林―――いやー、テーラードスタイルは当分変わんないですよ。僕もずーっとテーラードスタイルの本を作ってたからね。雑誌やってたから、スーツの発祥から追っていって研究してみたんですけども、やっぱり時代と合ってるよね。時代とスーツってのは。世の中が本当にコンピューター化して、小さくてもその機能を全部備えたものを持つっていう“世の中の流れ”がスーツに映ってるんです。だから男のスーツはみんな細く小さくなってる。それはもうこれから変わらないですよ。じゃあファッションはどうやって楽しむのかってことになると、これはもうコスプレしかないわけですよ。コスプレってなにかっていうと、じゃあ僕はイングリッシュ・ジェントルマンですよとかね、イタリアン・セクシー野郎ですよとかね…なりきるってこと。

河合――テーラードスタイルに挑戦する若い人に向けてアドバイスするならどうでしょう?

林―――僕が思うのはね、やっぱり“いいモノ”を買いなさい。“いいモノ”を仕立てなさい。“いいモノ”を持ちなさい。ひとことで言うとそれですね。

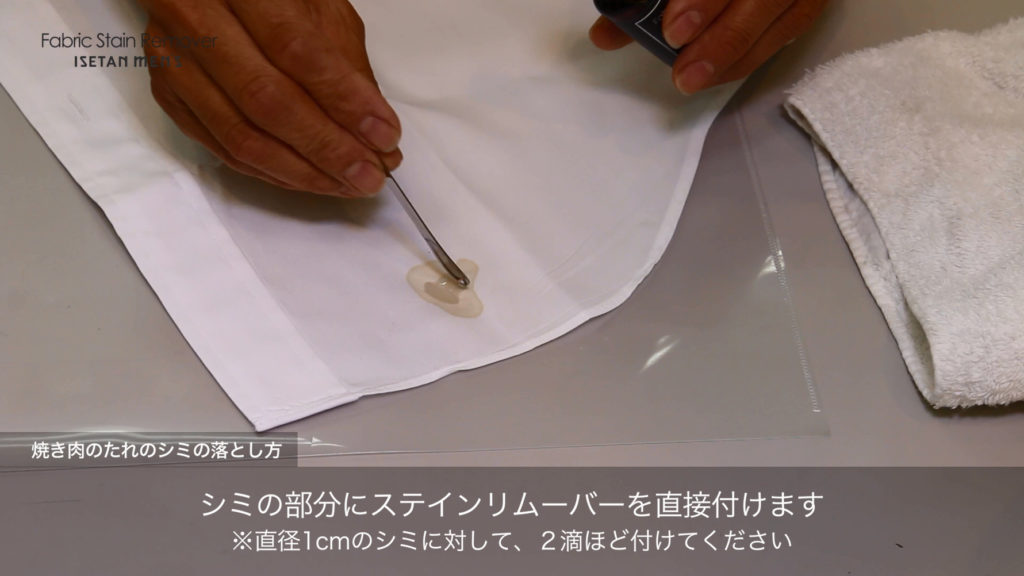

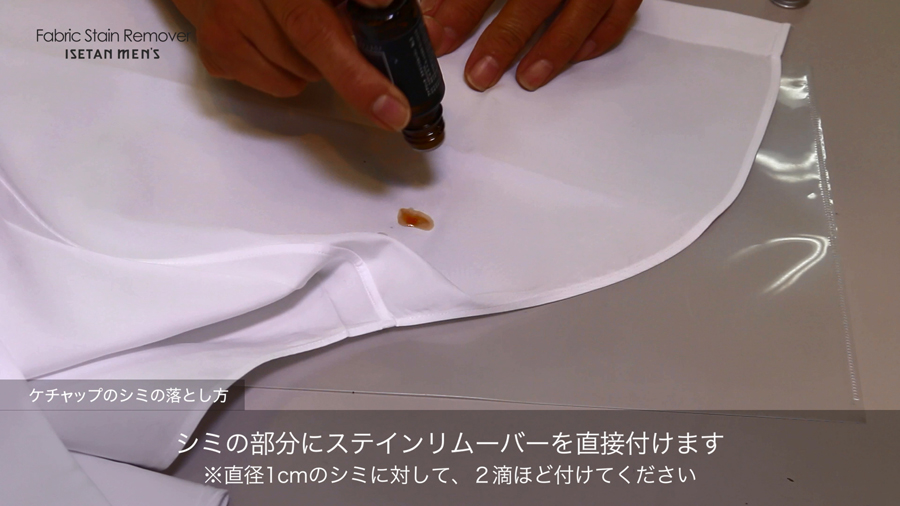

河合――少しいいモノを買えば、メンテナンスすれば長く着れますものね。

林―――そうそうそう。やっぱりなんでも手をかけるってことですよ。手をかけるとね、その行為がその人にとっていいの。モノをヒトを大切にするっていうことなわけ。それが全部につながってきますよ。だからなんでも粗末にするのはダメ。

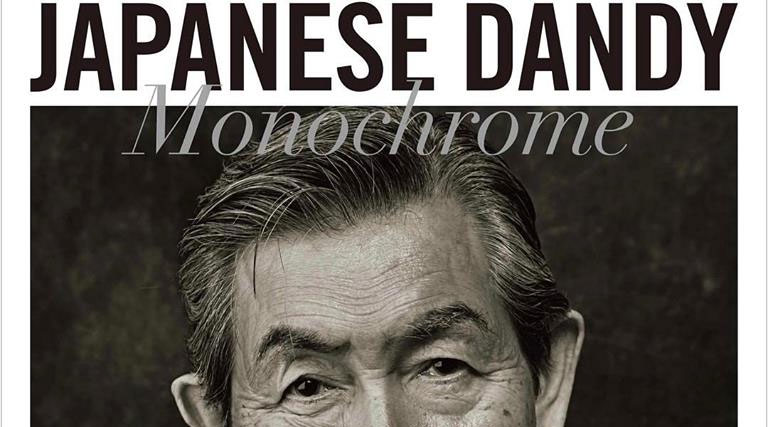

河合――信朗さんが考える“ダンディズム”とは?

林―――僕が思うダンディズムってのは、ひとつの人生のチャレンジだね。それは、社会がどんなにあなたのことを他人と同じになりなさいって言っても、それを拒否して「いや、僕は僕だから、自分は自分だから」って言って貫こうと思って努力する。それを最後まで貫くってのは大変なことなんだよ。みんなどっかで腰折れるわけ。だから孤独ですよ。だけど、孤独ではあるかもしれないけれども、みんなと同じにやりなさいってのは絶対否定する。僕には僕のやり方があるから。それは仕事の流儀でも洋服でもそうですよ、そういうことだと思うけどね。